在全球老龄化加速与劳动力结构变革的双重驱动下,服务机器人正从实验室走向日常生活,成为重塑服务业形态的核心力量。数据显示,全球服务机器人市场规模预计将从 2025 年的约 580 亿美元增长至 2030 年的 1280 亿美元,年复合增长率达 11.7%,这一爆发式增长背后,是技术突破与场景需求的深度融合。

服务机器人的智能内核源于多技术的协同创新。环境感知层通过激光雷达、高清摄像头与超声波传感器构建三维环境模型,配合 SLAM(同步定位与地图构建)技术实现厘米级定位,确保在动态环境中精准导航。

交互层融合自然语言处理与体感识别技术,使机器人能理解语音指令并响应手势动作;决策层则依托深度学习算法,不断优化任务执行策略。以家庭服务机器人为例,其搭载的 NVIDIA Jetson Nano 计算单元可实时处理视觉数据,通过 ROS 操作系统协调导航、清洁、监控等多模块协同工作,实现从环境感知到任务执行的全流程智能化。

在应用场景的拓展中,服务机器人正展现出多元价值。医疗领域,配送机器人通过优化路径规划将药品转运效率提升 40%,减少医护人员非诊疗工作时间;酒店场景,清洁机器人不仅降低人力成本,更实现年节电 1.28 万度的环保效益。

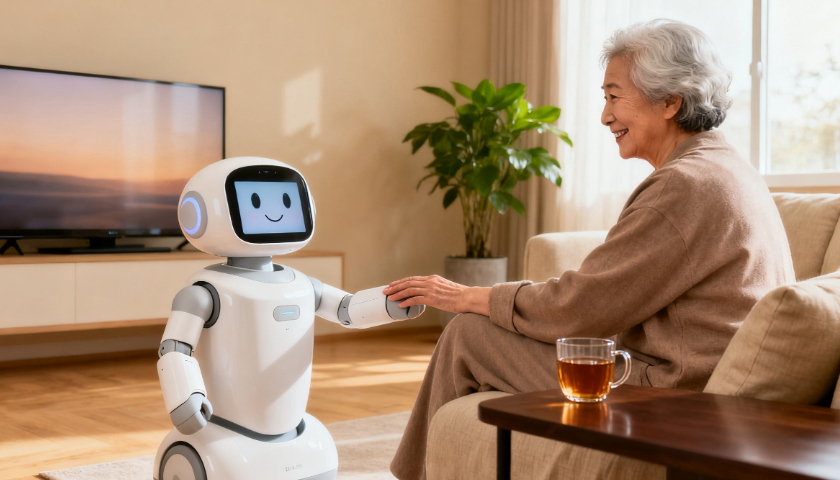

零售场所的导购机器人借助机器视觉识别商品,为顾客提供精准推荐;家庭场景中,具备安防监控与老人陪护功能的服务机器人,正成为应对人口老龄化的重要辅助工具。这些场景的成功落地,验证了服务机器人在效率提升与成本优化方面的双重优势。

然而,规模化应用仍面临技术与伦理的双重挑战。技术层面,复杂天气条件会影响传感器精度,动态人群中的路径规划仍是算法难点;政策层面,数据隐私保护与安全标准尚未统一,不同地区的准入规则差异制约跨区域运营;社会层面,部分群体对机器人服务的接受度有待提升,情感交互能力的不足也限制了其在养老等领域的深度应用。

展望未来,随着 5G 与人工智能技术的迭代,服务机器人将向更智能、更协同的方向发展。多机器人协同调度系统可实现资源优化配置,大模型技术的融入将进一步提升自然交互能力,而模块化设计则能降低维护成本。

可以预见,当服务机器人与智能家居、智慧城市实现深度互联,不仅将解放人类的重复劳动,更将通过人机协作模式,重新定义服务业的价值创造方式,为社会发展注入新的生产力动能。