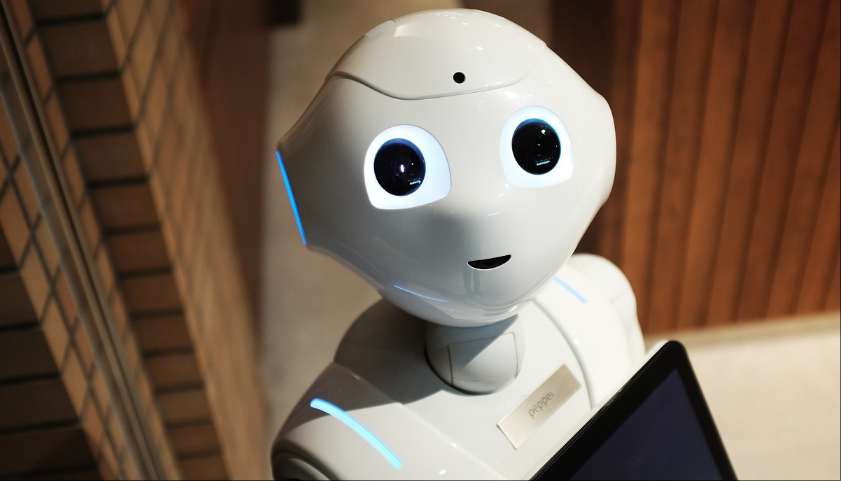

在科技飞速发展的当下,服务机器人正逐渐从实验室走向大众生活,以其高效、精准的特性,成为改变人们生产与生活方式的重要力量。这类机器人并非传统工业领域的重型设备,而是聚焦于为人类提供各类服务支持,涵盖民生、商业、医疗等多个领域,其核心价值在于通过技术创新,弥补人力在效率、耐力及特定场景适应性上的不足。

从技术构成来看,服务机器人的运行依赖多学科技术的协同支撑。感知系统如同机器人的 “五官”,通过摄像头、传感器、语音识别模块等设备,实时捕捉周围环境信息与人类指令,确保其能准确理解服务需求。

运动系统则是机器人的 “四肢”,借助轮式、履带式或多关节机械结构,实现灵活移动与动作执行,无论是在商场的光滑地面还是医院的走廊,都能稳定穿梭;决策系统堪称机器人的 “大脑”,依托人工智能算法与大数据分析能力,对感知到的信息进行处理,制定最优服务方案,例如在餐厅场景中,机器人能根据餐桌分布规划送餐路线,避开行人与障碍物。

在实际应用场景中,服务机器人的价值已逐步显现。在民生服务领域,社区中的服务机器人可承担快递配送、垃圾分类引导、老年人日常陪伴等工作,尤其在人口老龄化加剧的背景下,能为独居老人提供定时提醒服药、紧急呼叫等贴心服务。

商业场景中,商场的导购机器人可通过语音交互为消费者推荐商品、指引店铺位置,酒店的服务机器人能为住客运送行李、递送物品,大幅提升服务效率与客户体验;医疗领域的服务机器人则展现出更高的专业性,可辅助医护人员进行药品配送、病房消毒,甚至在手术中配合医生完成精准操作,降低人为失误风险。

不过,服务机器人的发展仍面临诸多挑战。技术层面,复杂环境下的精准感知与自主决策能力有待提升,例如在人流密集的场所,机器人如何快速识别动态障碍物并调整路线,仍是需要突破的难点;伦理与安全方面,机器人服务过程中可能涉及用户隐私数据收集与保护问题,同时其运动系统的安全性也需严格把控,避免对人类造成意外伤害。

此外,服务机器人的成本与维护费用较高,如何实现规模化生产以降低成本,使其更广泛地普及到中小机构与普通家庭,也是行业需要解决的关键问题。

展望未来,随着人工智能、传感器、机械制造等技术的不断进步,服务机器人将朝着更智能、更灵活、更个性化的方向发展。未来的服务机器人可能具备更强的自然语言理解与情感交互能力,能够根据用户的情绪变化调整服务方式;在功能上,将实现多场景融合,例如一台机器人可同时承担家庭清洁、儿童教育、老人护理等多种任务。

同时,行业也将逐步建立完善的技术标准与伦理规范,为服务机器人的健康发展保驾护航。相信在不久的将来,服务机器人将成为人类生活中不可或缺的智能伙伴,进一步推动社会服务体系的升级与变革。