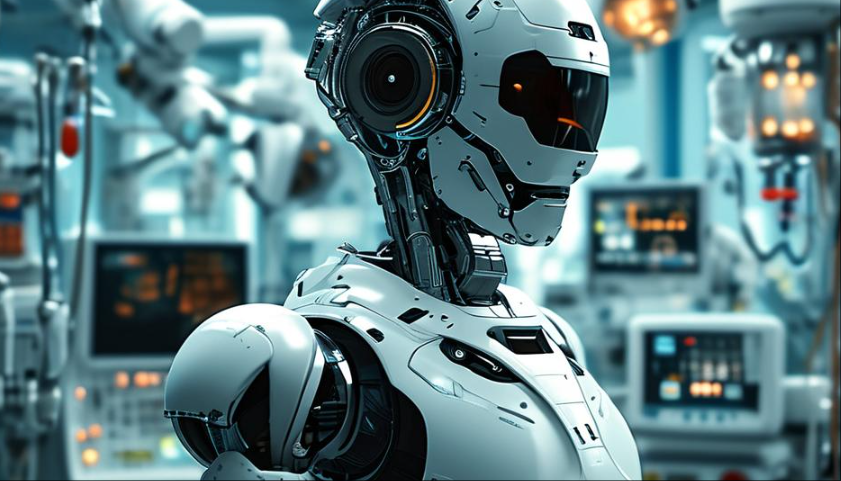

在医疗技术向精准化、智能化升级的进程中,医疗机器人凭借对复杂操作的精准把控与对医疗场景的深度适配,成为推动医疗服务变革的核心力量。它融合了机械工程、人工智能、医学影像、传感控制等多学科技术,突破传统医疗依赖人工经验的局限,在手术、康复、护理、药品管理等领域提供更高效、更安全的解决方案,为患者带来更优质的医疗体验,也为医疗行业发展注入新动能。

从核心类型来看,医疗机器人可根据应用场景分为手术机器人、康复机器人、护理机器人与药房机器人等主要品类,不同类型的机器人依托差异化技术实现特定医疗功能。手术机器人通常配备多自由度机械臂与高清立体视觉系统,机械臂可模拟人类手部动作,且能过滤手部震颤,在微创手术中实现毫米级精准操作,配合医学影像导航,帮助医生更清晰地观察手术部位,降低手术创伤与出血风险。

康复机器人则针对肢体功能障碍患者设计,通过传感器捕捉患者肢体运动意图,结合预设康复方案,辅助患者完成关节活动、肌肉力量训练等康复动作,同时实时监测训练数据,为医生调整康复计划提供依据。

护理机器人具备自主导航与交互能力,可协助医护人员完成患者生命体征监测、药物分发、床旁陪伴等工作,尤其在夜间或医护人员不足时,能有效提升护理效率。药房机器人则通过自动化分拣与调配系统,实现药品的精准取药、核对与包装,减少人工配药可能出现的差错,保障用药安全。

医疗机器人的工作机制围绕 “精准感知 - 智能决策 - 协同执行” 展开。在感知层面,手术机器人通过光学传感器、力反馈传感器获取手术部位的空间位置与操作力度信息,康复机器人依靠运动传感器捕捉患者肢体运动轨迹,护理机器人则通过红外传感器、温度传感器监测患者生理状态,多类型传感器协同确保信息采集的全面性与准确性。

决策层面依赖医疗专用算法,手术机器人结合术前医学影像与术中实时数据,为医生提供操作路径建议;康复机器人根据患者康复阶段与训练数据,动态调整训练强度与动作模式。

药房机器人则通过药品信息数据库,快速完成药品识别与剂量核对,确保决策符合医疗规范。执行层面由高精度机械结构与控制模块完成,机械臂、传动装置等部件实现动作的精准输出,同时通过人机交互界面,让医护人员可实时干预与调整机器人操作,保障医疗过程的安全性与可控性。

在临床应用中,医疗机器人的优势逐渐凸显。手术领域,在骨科、泌尿外科、心胸外科等微创手术中,机器人的精准操作能缩小手术切口、减少术中出血,使患者术后恢复时间缩短 30% - 50%,且术后并发症发生率显著降低。

康复领域,针对脑卒中、脊髓损伤等导致的肢体功能障碍患者,康复机器人可提供个性化、持续性的康复训练,避免人工训练强度不均的问题,帮助患者更快恢复自主活动能力。护理领域,在老年护理机构或综合医院,护理机器人可定时为患者测量体温、血压,提醒患者服药,还能通过语音交互陪伴患者,缓解患者孤独感,减轻医护人员的工作负担。

药房领域,机器人可实现药品的 24 小时自动化调配,在医院药房高峰时段,配药效率较人工提升 2 - 3 倍,同时将配药差错率控制在极低水平。

随着技术的持续突破,医疗机器人的发展方向更趋多元。未来,人工智能技术的深度应用将让医疗机器人具备更强的自主学习能力,如手术机器人可通过分析大量手术案例,为医生提供更贴合个体患者的手术方案;康复机器人能根据患者实时训练反馈,动态优化康复计划。

同时,轻量化、小型化设计将成为趋势,让医疗机器人更便于在病房、门诊等狭小空间使用,提升场景适配性。此外,多机器人协同作业模式也将逐步落地,如手术机器人与护理机器人联动,实现术前准备、术中操作、术后护理的全流程衔接,进一步提升医疗服务的连续性与高效性。医疗机器人的持续进化,不仅将推动医疗技术向更高精度发展,更将重构医疗服务流程,让优质医疗资源触达更多患者。