在即时零售渗透率持续提升、末端物流人力成本上涨的背景下,配送机器人已从早期的 “辅助工具” 升级为 “核心配送力量”。它凭借 AI 算法优化、多模态感知与新能源技术的深度融合,不仅破解了 “最后 100 米” 配送效率低、成本高的难题,更在社区、写字楼、景区等细分场景中构建起灵活高效的配送体系,成为推动物流行业数字化、低碳化转型的关键载体。

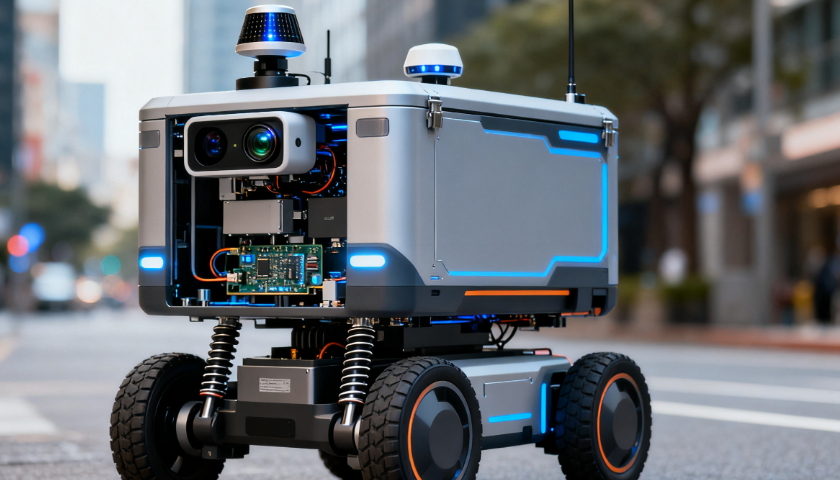

现代配送机器人的技术革新聚焦 “精准感知 + 柔性服务” 两大方向。与传统依赖固定路线的机型不同,新一代配送机器人搭载 “激光雷达 + AI 视觉 + 超声波传感” 的多维度感知系统,能实时识别动态障碍物(如突然穿行的宠物、临时堆放的杂物),在狭窄楼道、拥挤商圈等复杂环境中,避让准确率达 99%,且通过边缘计算技术,可在 100 毫秒内完成路径重规划。

柔性服务方面,部分机型配备可调节货舱 —— 针对生鲜配送,货舱可分区控温(冷藏区 0-5℃、冷冻区 - 18℃);针对药品配送,内置紫外线消毒模块,确保药品运输安全;更有高端机型搭载语音交互与触屏操作功能,支持老人、儿童等群体通过简单指令完成取货,服务适配性大幅提升。

应用场景的细分呈现 “垂直深耕 + 跨界融合” 的特点。在社区场景,配送机器人与物业系统联动,可精准识别业主身份,通过电梯预约功能直达住户楼层,实现 “家门到柜门” 的无缝配送,解决传统配送 “代收难、丢件多” 问题。

在写字楼与产业园区,机器人通过与企业 OA 系统对接,可按部门、工位精准投递文件、办公用品,甚至能定时配送下午茶,单日配送效率相当于 2 名专职配送员;在景区与度假区,小型化配送机器人适配石板路、坡道等特殊地形,可为游客递送饮用水、零食,同时具备景区导览功能,成为 “移动服务站”。

值得关注的是,在乡村物流场景,搭载光伏充电板的配送机器人,可在偏远地区实现 “白天配送 + 太阳能补能”,有效降低物流企业在下沉市场的运营成本。

当前,配送机器人仍面临 “政策适配” 与 “服务深度” 的挑战。部分城市对开放道路配送机器人的行驶权限、责任界定尚未明确,限制了其在城市主干道的应用;面对特殊需求(如配送大件物品、协助行动不便者取货),机器人的功能仍有局限。

行业正通过参与制定行业标准,推动政策完善;同时,研发模块化机器人 —— 通过加装机械臂、拓展货舱容量,实现 “按需升级”,例如加装机械臂后,机器人可协助用户将大件包裹搬运至家门口,服务边界进一步拓宽。

未来,配送机器人将向 “协同组网 + 绿色智能” 方向发展。预计 3-5 年内,配送机器人将接入 “城市智慧物流平台”,与无人机、智能快递柜、商超库存系统形成联动,实现 “空中运输 + 地面配送 + 末端存储” 的立体物流网络;。

在绿色发展方面,机器人将全面采用氢燃料电池或高效锂电池,配合轻量化碳纤维机身,单位配送里程能耗降低 45%,且可通过能量回收系统(如下坡、制动时回收电能)进一步提升续航。

更将引入 AI 预测算法,通过分析用户消费习惯,提前备货至社区前置仓,实现 “订单生成即配送” 的即时服务。可以说,配送机器人正以技术创新激活末端物流潜能,成为构建高效、低碳、便捷物流体系的核心力量。