在城市化进程加速与消费需求升级的双重推动下,末端配送领域正经历一场深刻变革,配送机器人凭借其独特优势,成为破解 “最后一公里” 难题的重要突破口。这类融合了人工智能、物联网、自动控制等多领域技术的智能设备,不仅重塑了配送服务的流程与标准,更在提升效率、降低成本、保障安全等方面发挥着日益重要的作用。

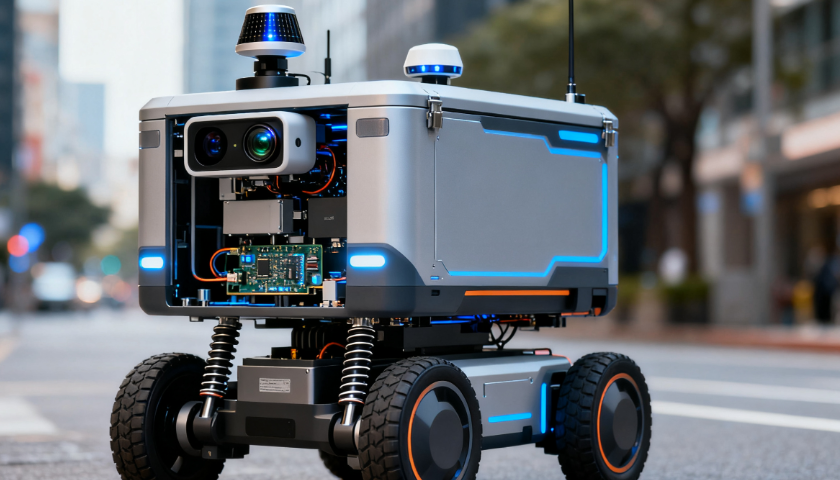

从技术层面来看,配送机器人的稳定运行依赖于多系统的精密协作。环境感知系统是其 “眼睛” 与 “耳朵”,通过激光雷达、高清摄像头、毫米波雷达等设备,能够实时捕捉周边行人、车辆、障碍物等信息,甚至可识别交通信号灯与道路标识,确保在复杂环境中精准定位。

路径规划系统如同 “大脑”,依托大数据分析与 AI 算法,可快速规划最优配送路线,并根据实时路况动态调整,避免拥堵;而动力与控制系统则是 “四肢”,支持机器人实现平稳行驶、精准停靠,部分机器人还具备自动装卸货功能,进一步提升配送效率。此外,远程监控与故障预警系统的加入,能及时发现设备异常并进行干预,保障配送流程的连续性。

在应用场景方面,配送机器人已实现多领域覆盖。在居民社区,它可与智能楼宇系统联动,精准将快递、生鲜、药品等物资送达居民家门口,解决 “收件时间与工作时间冲突”“生鲜配送易损耗” 等问题;在商业园区与写字楼,机器人能穿梭于楼宇之间,高效完成文件传递、餐饮配送等任务,减少人员流动带来的不便。

在校园内,面对密集的人流与复杂的道路布局,配送机器人可灵活避开障碍,准时将包裹、教材送至学生手中;甚至在部分封闭的产业园区,它还承担起原材料运输、成品转运等工业配送职能,助力生产流程的智能化升级。

配送机器人的普及,不仅改变了传统配送模式,更对相关行业产生深远影响。一方面,它将配送人员从重复性、高强度的户外工作中解放出来,使其转向客户服务、设备维护等更具技术含量的岗位,实现人力资源的优化配置。

另一方面,通过标准化的配送流程,减少了人为因素导致的错送、漏送问题,提升了服务质量与用户满意度。同时,机器人运行过程中产生的配送数据,还能为商家调整库存、优化配送范围提供数据支撑,推动供应链整体效率的提升。

当前,配送机器人虽面临复杂交通环境适应性不足、部分区域法规不完善等挑战,但随着技术的持续突破与行业标准的逐步健全,其应用场景将不断拓展,智能化水平也将进一步提升,有望成为未来城市智能服务体系中不可或缺的重要组成部分。