从工厂车间里精准作业的机械臂,到家庭中辅助照料的服务终端,智能机器人正以多元形态融入社会运转的各个环节。作为融合人工智能、机械工程、传感技术等多学科的综合性产物,智能机器人打破了传统自动化设备 “重复执行指令” 的局限,具备自主感知、决策与交互能力,成为推动产业升级与生活方式变革的重要力量。

智能机器人的核心优势,源于 “感知 - 决策 - 执行” 三位一体的技术架构。其 “感知系统” 如同 “眼睛与耳朵”,通过视觉传感器(如高清摄像头、3D 扫描仪)捕捉环境图像与物体形态,借助触觉传感器感知力度与温度,依托语音识别模块理解人类指令,实现对周围环境的精准认知。

“决策系统” 好比 “大脑”,基于人工智能算法对感知数据进行分析,结合预设任务与实时场景调整策略,例如工业机器人可根据零件位置偏差自主修正作业路径,服务机器人能依据用户语气判断需求优先级;“执行系统” 则是 “手脚”,由高精度电机、液压装置等构成,将决策指令转化为平稳、精准的动作,确保任务高效完成。

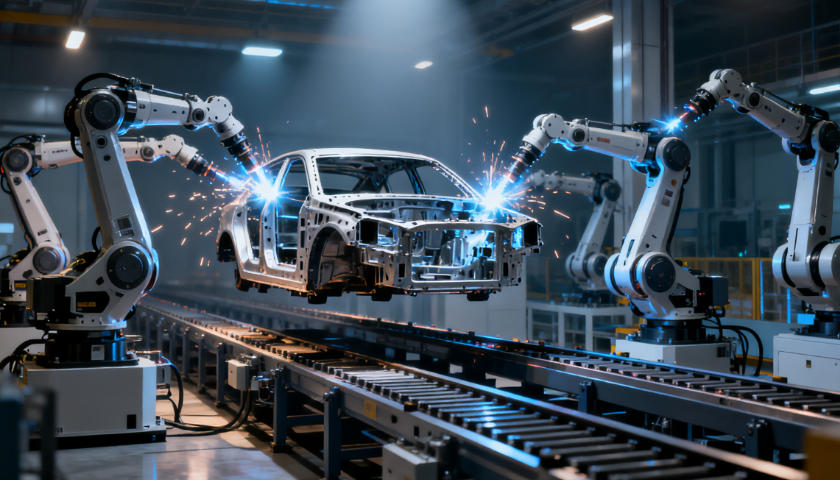

在应用场景中,智能机器人正展现出强大的适配能力。工业领域,它们承担着焊接、装配、质检等高强度、高精度工作,不仅将工人从危险环境中解放出来,还能将生产误差控制在毫米级,推动制造业向 “柔性生产” 转型;服务领域,医疗机器人可辅助医生完成微创手术,降低操作风险;教育机器人通过互动教学场景培养青少年逻辑思维。

家庭陪伴机器人则能为老人提供健康监测与情感慰藉;在极端环境中,勘探机器人深入深海、极地等人类难以抵达的区域采集数据,救灾机器人在废墟中搜寻幸存者,拓展了人类活动的边界。数据显示,在标准化程度高的场景中,智能机器人的工作效率可达人工的 3 - 5 倍,且失误率不足人工的 1/10。

不过,智能机器人的规模化发展仍面临多重挑战。技术层面,复杂动态环境下的自主决策能力有待提升,例如在人流密集的公共场所,机器人需更精准地预判人类行为以避免碰撞;伦理与安全层面,数据隐私保护、故障责任界定等问题尚未形成统一标准;成本层面,核心零部件研发与维护费用较高,制约了中低端市场的普及。

随着技术迭代与产业生态完善,智能机器人正从 “单一功能” 向 “多任务协同” 演进。未来,它们将深度融入智慧城市、智慧农业等领域,与人类形成 “互补协作” 的关系 —— 人类专注于创意与决策,机器人承担重复性、危险性工作。这些 “智慧伙伴” 不仅将重塑生产效率与生活品质,更将推动人类社会向更高效、更安全的方向发展 。