在人工智能与物联网技术深度融合的浪潮中,智能机器人已不再是简单的 “自动化机器”,而是具备环境感知、自主决策、灵活执行能力的 “智慧执行者”。它以算法为脑、以硬件为体,融合机械设计、传感器技术、机器学习等多学科成果,广泛渗透于工业生产、民生服务、科研探索等领域,不仅重构着生产模式与生活方式,更成为推动社会智能化升级的核心力量。

智能机器人的 “智能”,源于多系统协同构建的技术体系。感知系统是其 “感知世界” 的基础,通过激光雷达、视觉摄像头、红外传感器等设备,实时采集环境信息(如距离、障碍物、温度等),部分高端机型还搭载触觉传感器,能精准感知物体硬度、重量,实现类人化的精细操作。

决策系统如同 “大脑中枢”,依托机器学习算法对感知数据进行分析,结合预设任务与环境变化生成最优执行方案,例如工业场景中,机器人可通过学习产品缺陷特征,自主调整检测策略;执行系统则是 “行动载体”,根据决策指令驱动机械臂、轮式底盘等部件完成动作,其中高精度机械臂的重复定位精度可达 ±0.02 毫米,能满足复杂工况下的操作需求。此外,人机交互系统通过语音识别、触屏操作、手势控制等方式,实现人与机器人的高效沟通,降低使用门槛。

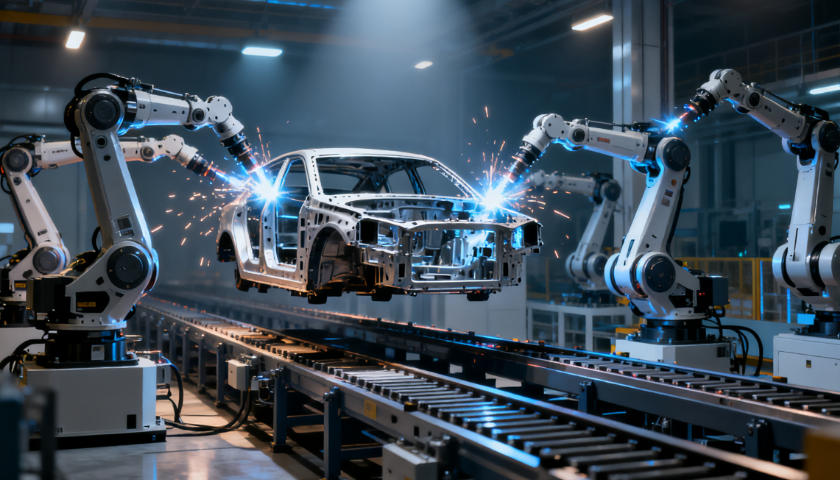

从应用领域来看,智能机器人已形成 “全场景渗透” 的发展格局。在工业领域,智能工业机器人承担焊接、装配、检测等核心工序,通过与生产线数据互联,实现生产流程的自动化与柔性化调整,例如汽车制造中,机器人可根据车型变化自主切换焊接路径,大幅提升生产效率与产品一致性。

在民生服务领域,服务型智能机器人覆盖家政、医疗、教育等场景,家政机器人能通过学习家庭环境自主规划清洁路线,医疗辅助机器人可协助医生完成药品分发、患者体征监测,教育陪伴机器人则通过互动教学提升学习趣味性;在科研与特殊场景中,智能机器人发挥着 “替代人类” 的重要作用,深海探测机器人可潜入万米深海开展地质勘探,极地科考机器人能在极端低温环境下完成样本采集,防爆机器人则可进入易燃易爆区域执行巡检、排爆任务,保障人员安全。

当前,智能机器人行业正朝着 “更自主、更协同、更普惠” 的方向迭代。技术层面,自主学习能力持续升级,机器人通过强化学习算法,可在无人工干预的情况下自主优化操作策略,适应复杂多变的环境;协同作业技术日益成熟,多台机器人可通过数据共享实现任务分工,例如物流仓库中,分拣机器人与搬运机器人联动,构建高效的智能仓储系统。

成本层面,核心部件国产化率提升与规模化生产,推动设备价格逐步下降,让中小型企业与普通家庭更易接受。不过,行业发展仍面临挑战,如复杂动态环境下的决策精度待提升、多机器人协同的通信延迟问题、用户隐私与数据安全保护等,需通过技术突破与制度规范共同解决。

未来,随着 5G、AI 大模型技术的深度赋能,智能机器人将具备更强的 “通用智能”,不仅能完成单一领域的专项任务,还可跨场景自适应调整功能,例如一台机器人既能在工厂完成装配作业,也能在家庭承担家政服务。同时,机器人与人类的协作模式将更加紧密,从 “替代人力” 向 “人机协同” 转变,成为人类工作与生活中的 “智能伙伴”,为社会生产力提升与生活品质改善注入持续动力 。