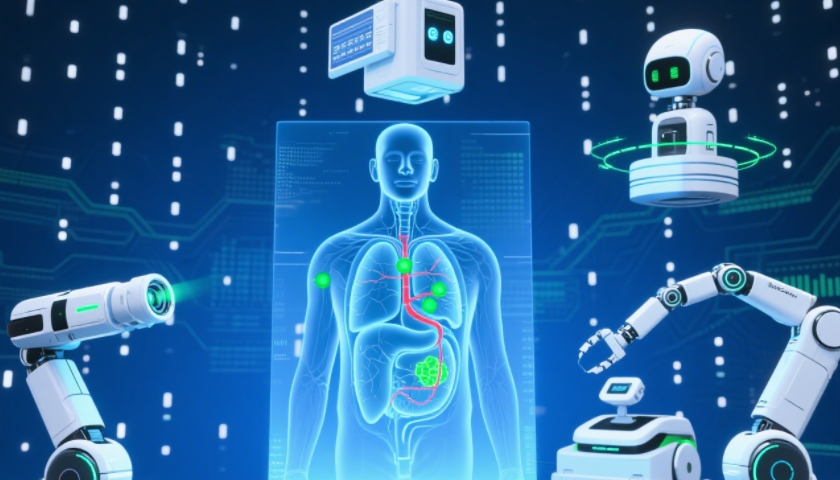

在医疗科技迭代浪潮中,机器人的智能化水平正成为推动诊疗变革的核心力量。从精准识别病灶到自主调整手术方案,医疗机器人的 “智能大脑” 正在重构医疗服务的边界。

多维感知技术让医疗机器人具备了超越人类的观察能力。搭载高分辨率光谱成像系统的机器人,可在手术中实时识别组织的血流灌注状态,通过分析血红蛋白的光学特性,精准区分健康组织与病变区域,识别精度达到微米级。在微创手术中,机器人配备的触觉反馈传感器能捕捉 0.1 克力的细微变化,将组织硬度、弹性等物理特征转化为数据信号,帮助医生判断病灶性质,避免误操作。

自主决策系统成为医疗机器人的核心竞争力。基于深度学习算法的手术机器人,可在术前通过分析患者 CT、MRI 等影像数据,自动生成三维解剖模型,并规划较优手术路径。在活体手术中,当器官因呼吸或心跳发生位移时,机器人能在 0.2 秒内完成动态追踪与路径调整,确保手术器械对准目标位置。某实验数据显示,智能机器人在复杂脏器手术中的定位误差可控制在 0.5 毫米以内,远低于人工操作的平均误差。

自适应学习能力使医疗机器人实现持续进化。通过整合全球数万例手术数据构建的训练模型,机器人能不断优化操作流程。当遇到罕见病例时,系统可快速调用相似病例的处理方案,并结合实时术中数据进行动态调整。这种 “经验积累” 机制让机器人在开展新型手术时,能在短时间内达到资深医生的操作水平。更值得关注的是,多台机器人之间可实现数据共享与协同学习,形成跨机构的智能诊疗网络。

智能化升级也推动了医疗资源的均衡化。远程操控机器人通过 5G 网络实现跨地域手术指导,将三甲医院的技术能力延伸至基层医疗机构。智能辅助诊断机器人可在社区医院完成基础筛查,通过标准化的智能分析系统,让基层患者享受同质化的诊断服务。

尽管当前医疗机器人的智能水平仍需突破算法黑箱、伦理规范等挑战,但随着脑机接口、量子计算等技术的融合应用,医疗机器人正从 “辅助工具” 向 “智能伙伴” 转变,为精准医疗开辟出更广阔的空间。